发布时间:2025-04-23 17:58:53 作者: 来源:

浏览次数:

近日,以系高志忠副教授为论文第一作者和共同通讯作者,忻州师范学院为论文的第一完成单位的题为:“Intruders in beehives? New bee-associated Ellingsenius species (Pseudoscorpiones, Cheliferidae) from China based on morphological data and molecular analyses, with comments on pseudoscorpion-bee relationships”的研究论文在国际动物分类学权威期刊《ZooKeys》上发表。论文报道了在贵州省的东方蜜蜂(中华蜜蜂)蜂巢中发现了一种新的伪蝎物种——任氏蜂伪蝎(Ellingsenius renae)。该物种通过形态学、分子遗传学双维度确认,其独特的螯肢结构与基因差异显著区别于已知近缘种。这一发现不仅拓展了该属的分布范围,也为蜂巢生态研究与养蜂业的害虫生物防治提供了新思路。

图1 文章截图

图2 蜂箱上的任氏蜂伪蝎

图3 任氏蜂伪蝎整体图

生态意义与潜在应用

此前研究显示,伪蝎常与蜜蜂共生,共生的伪蝎可捕食蜂巢中的瓦螨等寄生虫。据悉,此次发现的任氏蜂伪蝎是我国目前已知与蜜蜂相关的唯一伪蝎物种。该种同样表现出对蜂群无害且控害的特性。据观察,少量伪蝎可抑制蜂螨繁殖,但数量过多则可能会干扰到蜜蜂的正常活动,此时伪蝎便可通过“搭便车”的携播行为(附着在蜜蜂足部)随着蜜蜂扩散至其他蜂巢。这一独特的生物学特性使该种伪蝎有望成为蜂箱有害动物的天然生物防治工具,如此一来,蜂农可在养蜂过程中减少化学药剂使用,降低蜂蜜及相关产品的污染风险,筑牢蜂蜜产品食品安全的首道防线。

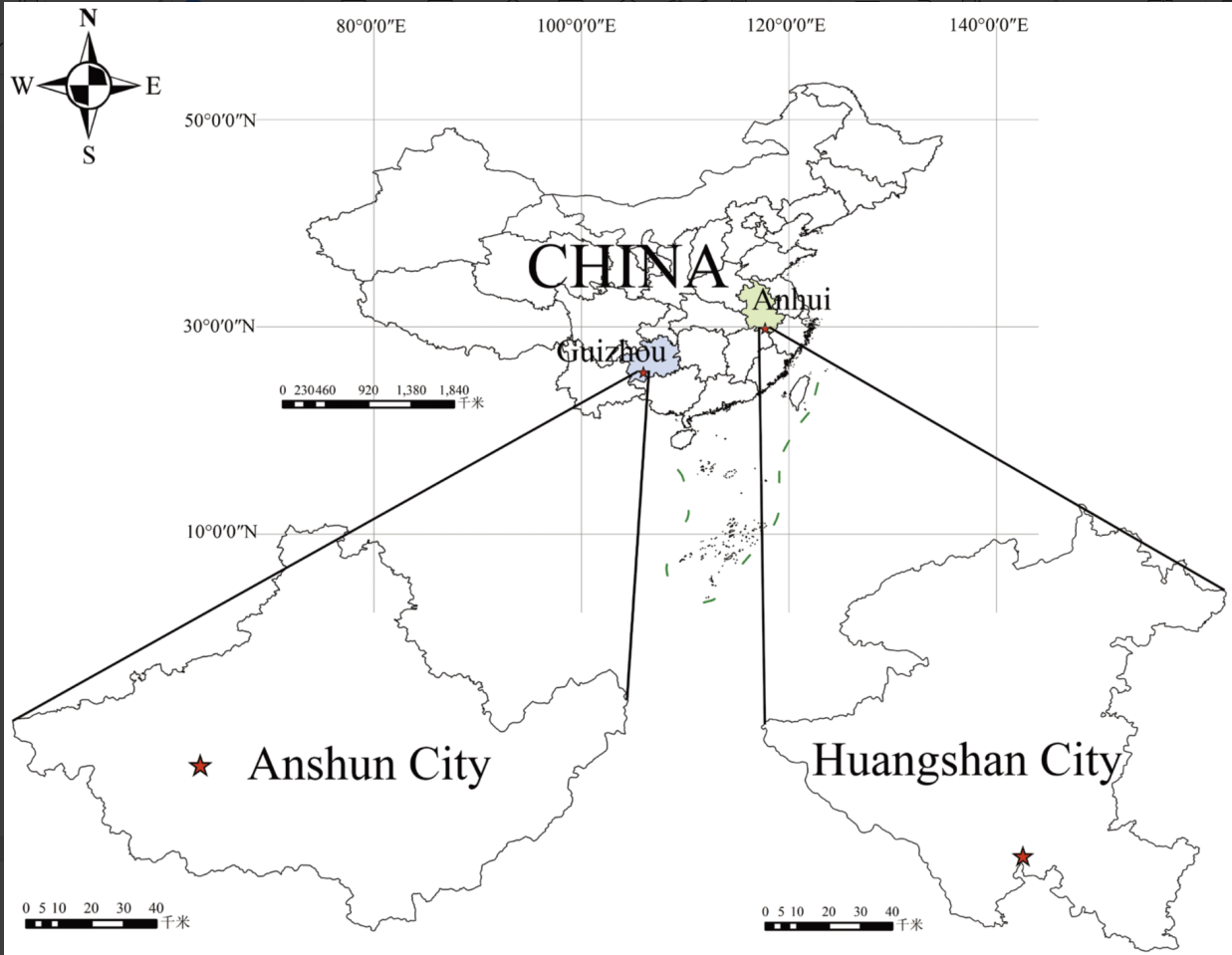

图3 目前已知的任氏蜂伪蝎分布地

应用前景与挑战

第一作者高志忠副教授表示:“任氏蜂伪蝎可能广泛分布于我国南方,该新物种的发现为蜂巢生态研究提供了新视角。未来需进一步验证其控害效率,并探索规模化应用的可行性”。同时他还呼吁关注生物多样性保护,强调自然界中微小生物在生态平衡中的重要作用,研究团队未来将进一步验证伪蝎与蜜蜂的互作机制,探索人工繁育与投放策略,助力乡村振兴、有机养蜂。

结尾

高志忠副教授长期致力于蛛形动物分类与进化相关方面的研究,截至目前已发表蛛形动物多个新分类单元,本次发现的任氏蜂伪蝎不仅丰富了我国伪蝎物种库,也为绿色农业和可持续发展提供了科学依据。该研究得到科技部基础性工作专项(2015FY210300)及山西省基础研究计划(202403021211040)等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.3897/zookeys.1234.144259